お疲れ様です。

「バレーボールのフォーメーションが分からない」

「レセプションとディグのフォーメーションがしりたい」

「フォーメーションの動き方が分からない」

このような悩みを解決できる記事を用意しました。

はじめまして、self-studyと申します。

バレーボール歴は25年で、資格は1次、2次、日体協資格を持っています。

小学生の指導を3年間、中学生の外部指導者を1年間していました。

全国大会の実績を数多くもつ監督さんに弟子入りし学んだノウハウと自身の経験を元に「地区大会で1ケタの点数しか取れないチームを県のトップレベルのチームに育てる方法」を日々配信しています。

これから紹介するフォーメーションを選手が理解したことで動き方を早く習得することができましたよ!

記事の前半ではレセプションフォーメーションについて、記事の後半ではディグフォーメーションについて解説しています。

ぜひこちらの記事をよんでいただきフォーメーションの悩みを解決していただければ幸いです。

- レセプションフォーメーションとは?

- レセプションフォーメーションとディグフォーメーションの違い

- 基本的なレセプションフォーメーション

- ファーストテンポの攻撃をする場合のレセプションフォーメーション

- バックアタックの攻撃をする場合のレセプションフォーメーション

- レフト(ライト)からの攻撃を得意とする選手がいる場合のフォーメーション

- リベロを中心にしたレセプションフォーメーション

- レセプションフォーメーションを組んで行うときの注意点

- ディグフォーメーションとは?

- ディグフォーメーションの重要性

- ディグフォーメーションをくむ上で決めていくこと

- ベースポジションとリードポジション

- ベースポジションの種類

- リードポジションへの移行のしかた

- ディグフォーメーションに対しての考え方

- まとめ

- 通販ができるおすすめスポーツ店

- 漫画やアニメグッズ、DVDレンタルの通販ができるお店

レセプションフォーメーションとは?

レセプションフォーメーションとはサーブ権をもっていないチームが、サーブを打たれる前の選手の配置やそれまでの動きをあらわした意味となります。

個人のレセプションの技術とチームによる配置のしかたで有効な攻撃をつくりだすことができ、勝負のゆくえを左右する重要な要素になります。

レセプションフォーメーションとディグフォーメーションの違い

レセプションフォーメーションとディグフォーメーションの違いは以下の通りです。

| フォーメーションの種類 | 目的 |

|---|---|

| レセプションフォーメーション | サーブを打たれる前の選手の配置やそれまでの動きで有効な攻撃をつくりだし得点につなげることです |

| ディグフォーメーション | ブロックとディグの連携によりネット付近で攻撃してくる相手チームの攻撃を阻止して得点につなげていくことです |

つまりレセプションフォーメーションはサーブの攻撃からのみの守備の隊形であるのに対し、ディグフォーメーションはそれ以外の攻撃を阻止する隊形となることに違いがあります。

基本的なレセプションフォーメーション

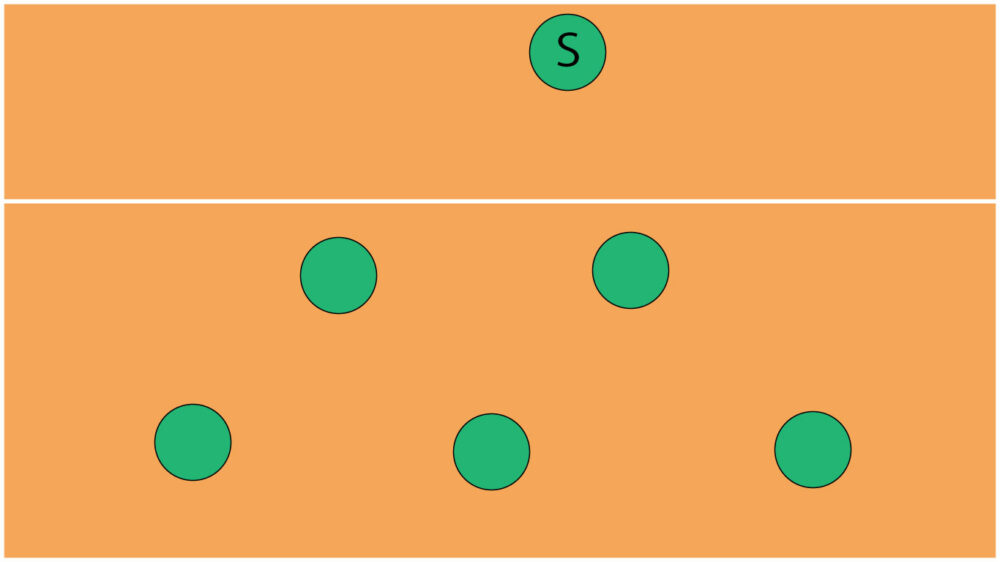

基本的なレセプションフォーメーションとしてはM型とW型にがあり、セッターを除く5名でレセプションをしていく隊形となります。

それぞれ解説いたします。

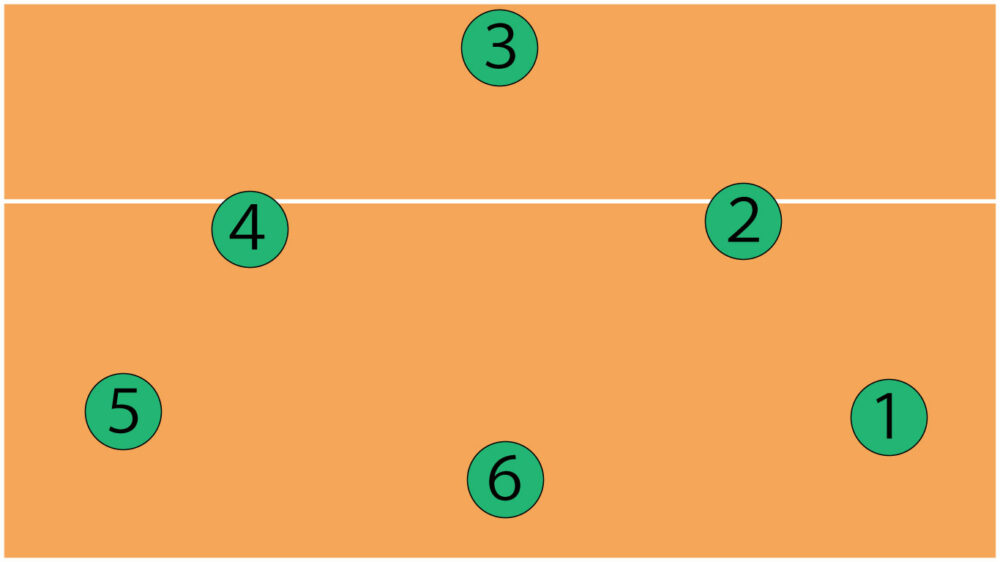

Mフォーメーション(1-2-3システム)

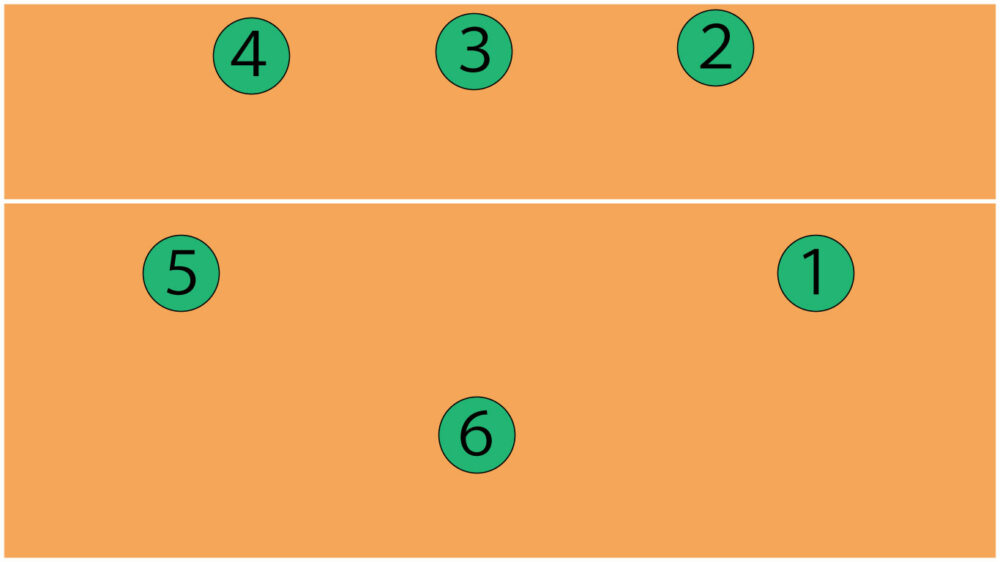

Mフォーメーションは前衛の2名、後衛の3名でレセプションを行う隊形になります。

ファーストテンポの速い攻撃をしない場合、レフトとライトの攻撃に特化しています。

デメリットとしては前衛に2名しか配置されないためローテーション次第ではセッターがエンドライン付近から移動をしてこなくてはいけないことから、セッターが前衛の場合のみにしか適用ができません。

メリットとしてはスパイクの攻撃をできない選手が前衛にいるばあいにレセプションに専念させることもできますし、後衛に3名の配置する形となるためエンドライン付近に強いサーブを打ってくるチームに対して有効な隊形となります。

小学生バレーではローテーションがないため、身体能力が高い選手を前衛に2名配置することでレセプションと攻撃をメインでおこなうことができます。

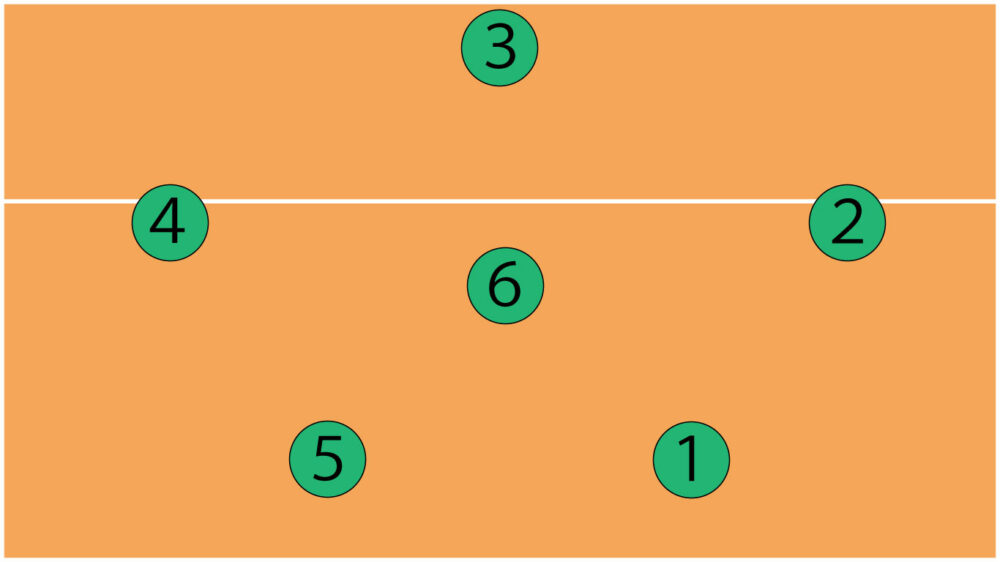

Wフォーメーション

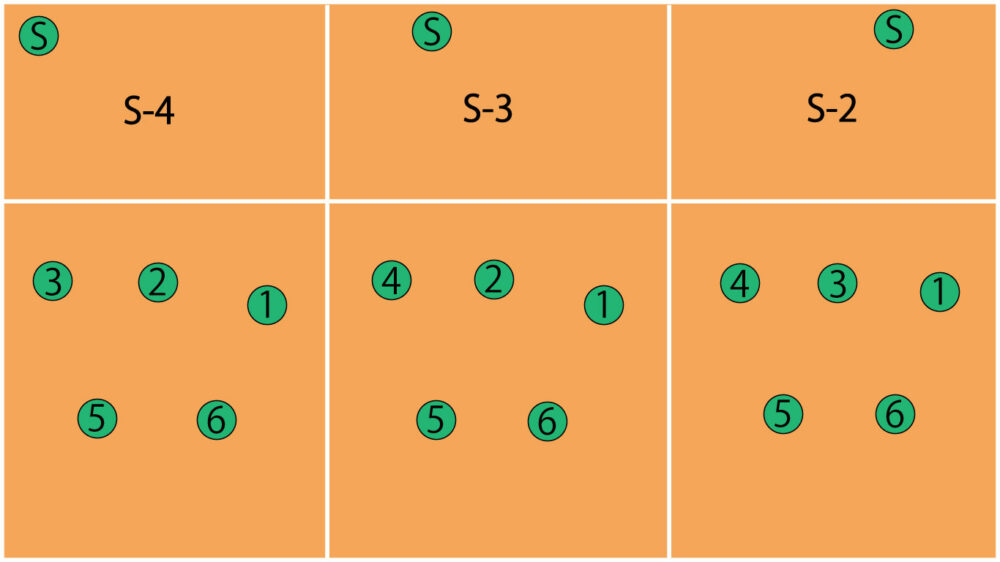

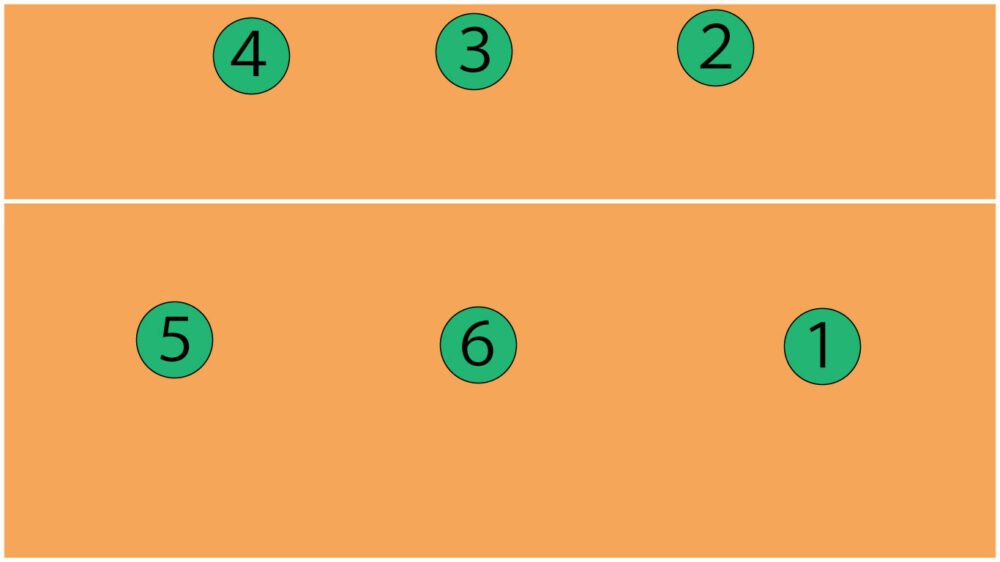

1-5システム(セッターが前衛の場合)

このシステムの場合は攻撃をする選手が2名しかいないため相手ブロッカーの3名に対して数的に不利になりますのでバックアタックも視野にいれてくる必要があります。

しかしセッターのローテーションの動き方がネット付近からほとんど動かなくていいか、平行に移動するのみとなりますので容易となります。

0-6システム(セッターが後衛の場合)

このシステムの場合はレセプションの際にレシーバーの後ろからネット付近にむかっていく形となるため、1-5システムと比べセッターの移動距離がながくなりますし覚えるのも少し難しくなります。

MフォーメーションとWフォーメーションのメリットとデメリット

MフォーメーションとWフォーメーションのメリット

MフォーメーションとWフォーメーションのメリットは基本的にトライアングル(三角形)を小さくして構成されているフォーメーションになるので、1人あたりの守備範囲を最小にすることができます。

また配置の仕方も簡単なので初心者でもすぐにおぼえることができローテーションの混乱をさけることができます。

MフォーメーションとWフォーメーションのデメリット

MフォーメーションとWフォーメーションのデメリットは5人全員でレセプションを行う必要があるところです。

たとえば5人のうちの1人でもレセプションの不得意な選手がいたとした場合、そこに相手チームがボールを集めはじめることにより試合展開が大変不利になってきます。

またコンビネーションを使うチームにおいてもその中心選手がレセプションを行えばその分攻撃の入りが遅れることになります。

5人全員でレセプションを行うということはそのようなリスクがあります。

ファーストテンポの攻撃をする場合のレセプションフォーメーション

ファーストテンポとはセッターがトスを上げる前にスパイクをうつ選手が助走を開始することです。

速い攻撃になるためそのような攻撃をする選手はレセプションに参加せずに4名で守る形になります。

ファーストテンポに入る選手がレセプションに参加してレシーブをした場合、その分攻撃の入りが遅れてしまいます。

そのためにレセプションに参加せず、早く攻撃に入ることができるようにします。

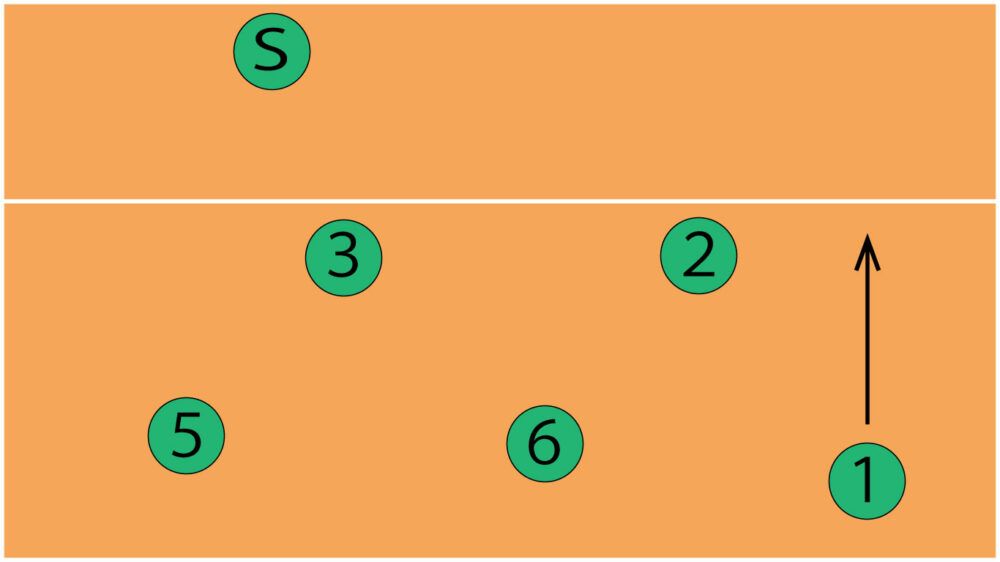

バックアタックの攻撃をする場合のレセプションフォーメーション

こちらも目的はファーストテンポの攻撃をする場合のレセプションフォーメーションと同様になります。

バックアタックをする選手はレセプションに参加せず攻撃に入ります。

このフォーメーションをとりいれるときは攻撃力の非常に高い選手がいるばあいです。

その選手が後衛にまわったときでも前衛の攻撃とあわせてバックアタックをおこなえば、より攻撃の幅がひろがります。

このフォーメーションにはそのようなメリットがあります。

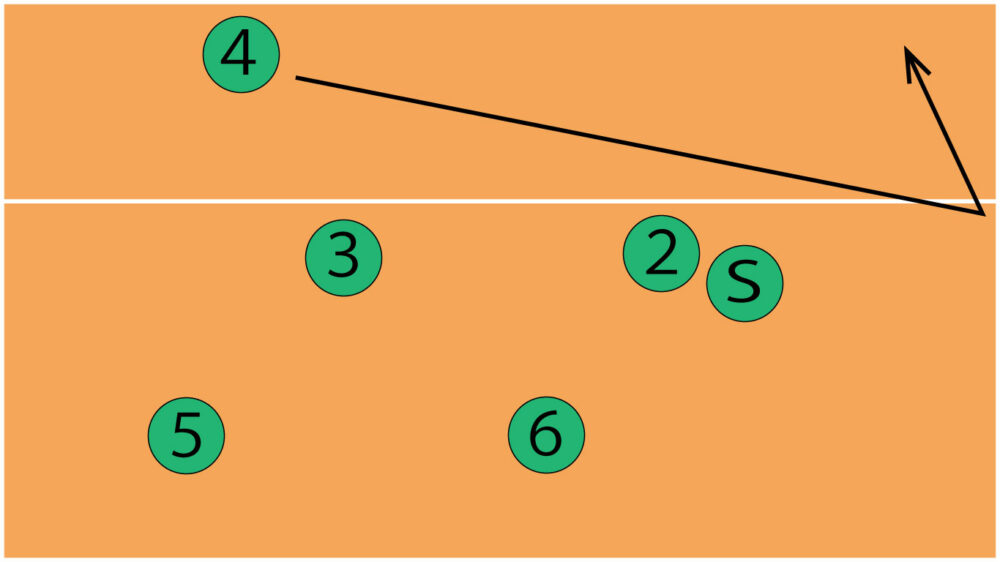

レフト(ライト)からの攻撃を得意とする選手がいる場合のフォーメーション

このフォーメーションはサイドからの攻撃力が極端に高いばあいのフォーメーションになります。

たとえばライト攻撃の決定率が100としてレフト攻撃の決定率が50と明らかに違うばあいです。

そのようなときは図のようにレフトポジションにいてもライトに移動して攻撃をしていくことになります。

とはいえ移動距離がながくレセプションに参加していては困難になってきます。

そのためここでもレセプションに参加しない対策をとります。

そうすることで早く攻撃にはいることができます。

レフト攻撃が得意な選手のばあいも動きは対称的になりますが、考え方としては同様となります。

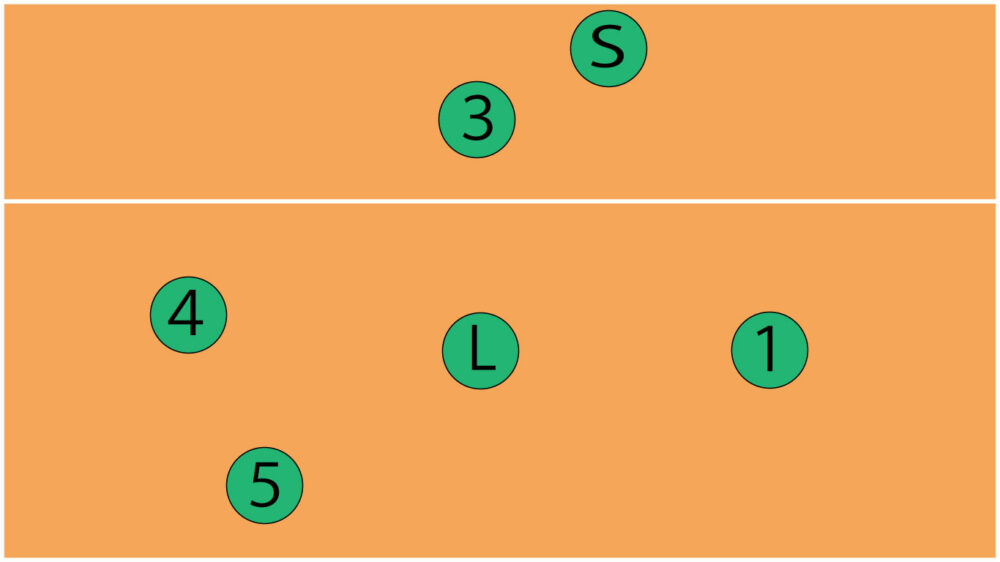

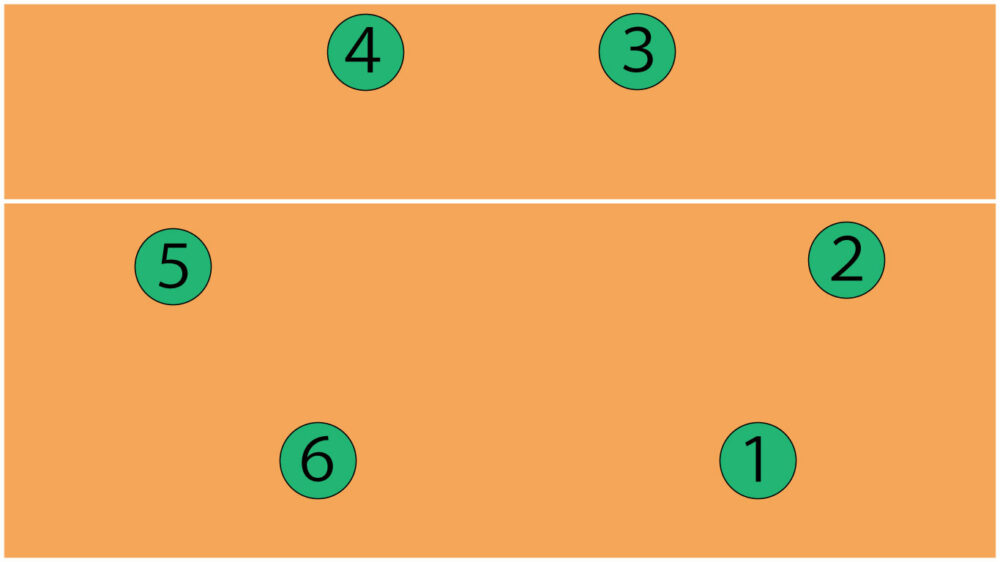

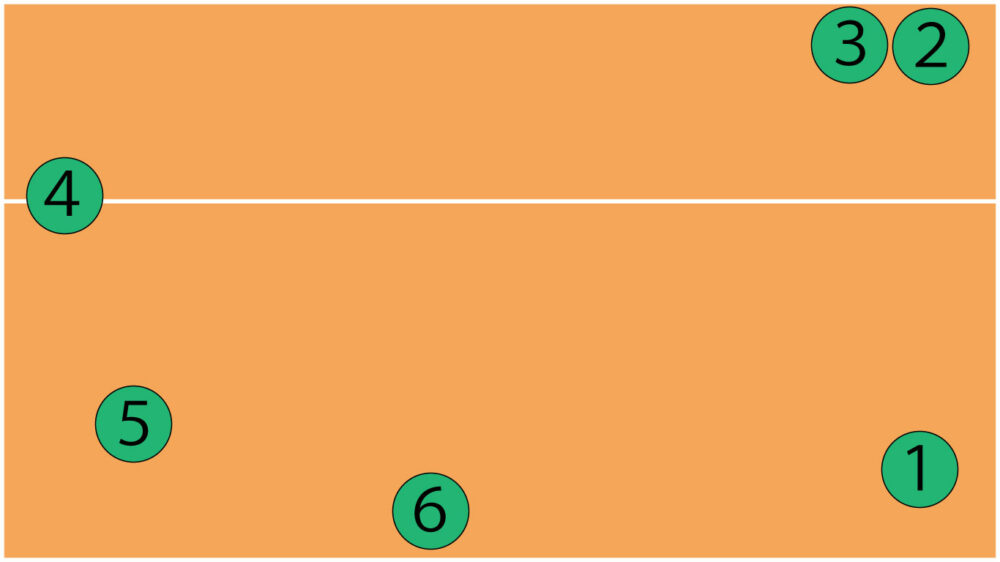

リベロを中心にしたレセプションフォーメーション

このフォーメーションはリベロの守備能力が高い場合にもちいられます。

レセプションはリベロを中心として合計3名でおこなわれます。

レセプションフォーメーションを組んで行うときの注意点

レセプションフォーメーションを組んで行うときの注意点は以下の通りです。

・カバーリングについて

・ジャッジの判断

それぞれ解説いたします。

選手の衝突を考えたカバーリングの仕方

レセプションをする選手がおおいと間のボールの処理で重なりがおきる場合があります。

そのようなときの衝突をさけるためにあらかじめ練習の時点で前後の重なりの約束を決めておくことをオススメします。

そうすることで安全にレセプションを行うことができます。

選手がレセプションをした後のカバーリングについて

まずレセプションをする前に選手の守備範囲を明確にしないといけません。

そこがきまっていれば次の体勢にうつる時もスムーズにおこなえます。

選手がレセプションをした後のカバーリングについてもさまざまな場面を想定して練習をおこないカバーをする選手を明確にしていく必要があります。

そのようにしていくことで自分の目の前でボールがおちるミスも防いでいけるようになります。

ネットインサーブのカバーリングについて

ネットにあたっておちる「ネットインサーブ」の処理もかんがえておく必要があります。

このようなサーブは想定外のサーブとなるためにセッターやファーストテンポで入る選手がレセプションをする必要もでてきます。

前方におちてくるサーブについても同様となります。

ジャッジの判断について

コート内におちるインのボールとコート外におちるアウトのボールの判断は原則個人で判断することがのぞましいです。

とはいえサイドライン付近とエンドライン付近の判断を個人ですることは困難ですのでレセプションをしない選手が協力をしてジャッジを行い、伝える必要があります。

練習の時点でそのように意識して確認しあうことにより、コート外に落ちるボールを無理にさわり大きく弾くケースをふせぐことができます。

では次にディグフォーメーションについてです。

ディグフォーメーションとは?

ディグフォーメーションとは相手チームのネット付近からの攻撃にたいしてブロックとディグ(レシーブ)の選手で連携をとり、それを阻止する目的でくまれる隊形になります。

相手チームの攻撃の特徴をスカウティングして対策をねったり、自チームのレベルにあわせてフォーメーションをくむことから無限の守備隊形が存在します。

ディグフォーメーションの重要性

バレーボールはサーブ権を持っているチームが得点をするとブレイクポイントとよばれます。

この得点を重ねていくかいかないかでことでゲームの支配性がおおきく変わってきます。

つまりサーブを打ったあとにこのフォーメーションを最大に機能させて切り替えしの攻撃にもっていけばブレイクポイントの確率があがることになります。

ディグフォーメーションにはそれぐらいの重要性があります。

ディグフォーメーションをくむ上で決めていくこと

ディグフォーメーションをチームでくんでいく上で決めていくことは以下の通りです。

1.ブロックを何枚にするかをきめます。

2.ブロックはクロスとストレートのどちらを防いでいくかをきめます。

3.フェイントボールの処理は誰が行うかをきめます。

4.セッターが1本目の処理をした場合に2本目のトスを誰があげにいくかをきめます。

これらを最初にチームで決めていく必要があります。

レシーブ(ディグ)をする選手の意識も大事

ディグフォーメーションではレシーブ(ディグ)をする選手の意識も大事です。

意識するポイントとしては以下の2つになります。

・ブロックがついているのでコート中央にくるボールは軟らかいボール(軟打)、ブロックの外側にくるボールは強打がくる意識をもちます。

・レシーブをする時に選手同士で重なりができるとボールの譲り合いができるため、動きの方向をきめて重なりをつくらないようにします。

レシーブ(ディグ)をする選手はこのような意識をもって行いましょう。

ベースポジションとリードポジション

ベースポジションとは?

ベースポジションとは守備をするときの6人がスタートをする位置をあらわします。

これ表すフォーメーションには番号があり、前から順番にブロックの人数→フェイントや軟打の対応の人数→スパイクに対応する人数となります。

リードポジションとは?

ベースポジションから相手の攻撃にあわせて選手が移動する位置をあらわしたものです。

つまり相手のトスがあがり返球されるまでに完了しておかなければならない配置の方法となります。

こちらもベースポジションと同様の順番で番号がきまっています。

ベースポジションの種類

ベースポジションをきめるときは自チームのブロックができる人数によってフォーメーションの種類がたくさん存在しますので紹介いたします。

前衛選手3人がブロックにつける場合

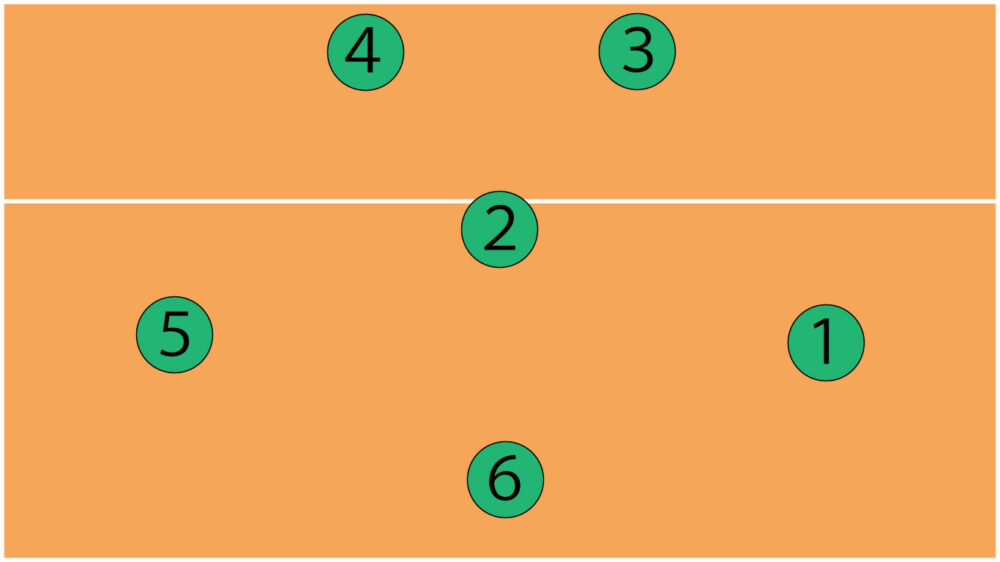

3-1-2の配置方法

6アップ、マンアップフォーメーションとよばれる隊形です。

3-1-2のポジションはバックセンター(ポジション6)の選手が相手チームのフェイントやツーアタック、ワンタッチボールの処理に対応できるようにアタックライン付近まであがります。

また後衛の両サイドの選手はコートサイドの深い位置を守る形になります。

バックセンターへの攻撃の対応は難しくなりますが強打の少ないチームには有効なフォーメーションです。

3-2-1の配置方法

6ダウン、マンダウンフォーメーションとよばれる隊形です。

6アップとは逆になりバックセンター(ポジション6)の選手が深い位置に配置され、両サイドの選手が中央付近にあがってきます。

コート中央のフェイントや軟打の処理と両サイドの深い位置を攻撃されたばあいの対応を考える必要がでてきますが、多様なディグフォーメーションへと発展することができ、こちらを採用しているチームが多い傾向にあります。

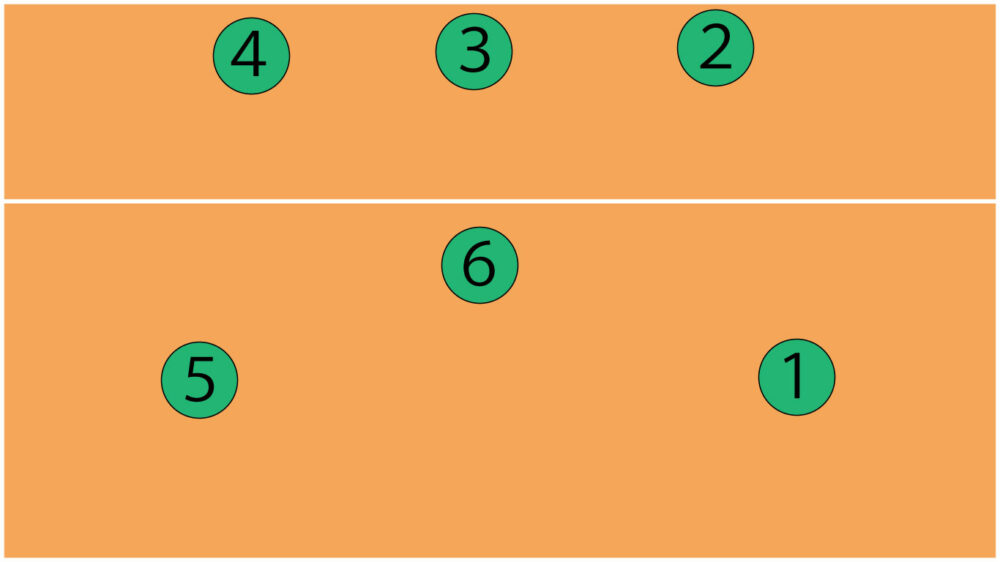

3-0-3の配置方法

フラットフォーメーションとよばれる隊形です。

後衛の3人が横1列に配置されている形となっており速攻への対応を重視しています。

深い位置に配置されたレシーバーがいないため横の連携の前後関係やスパイクに対する素早い反応が必要になりますが、そのあたりに対応することができれば後衛の人数も多いためディグやワンタッチボールに対応できるメリットがあります。

前衛選手2人がブロックにつける場合

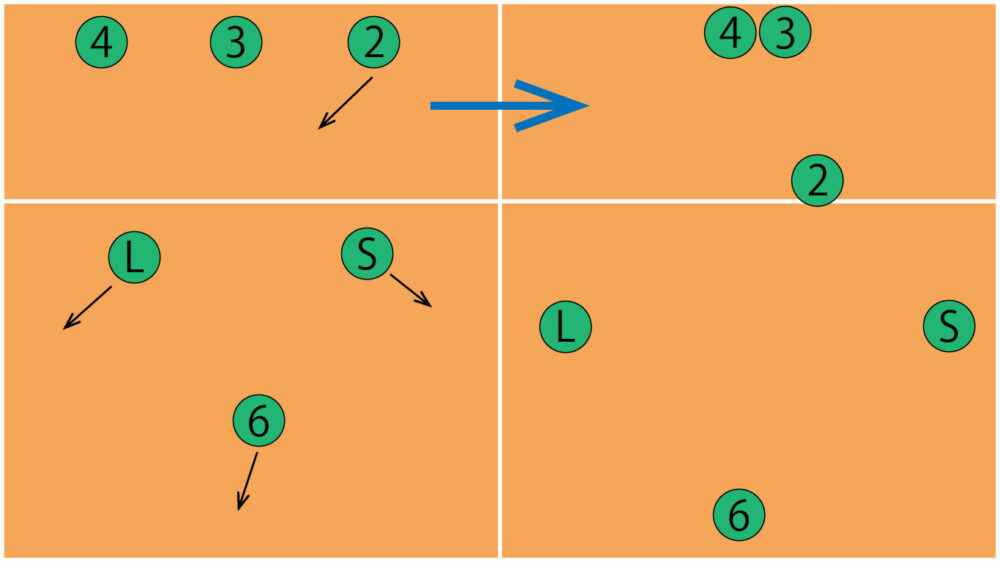

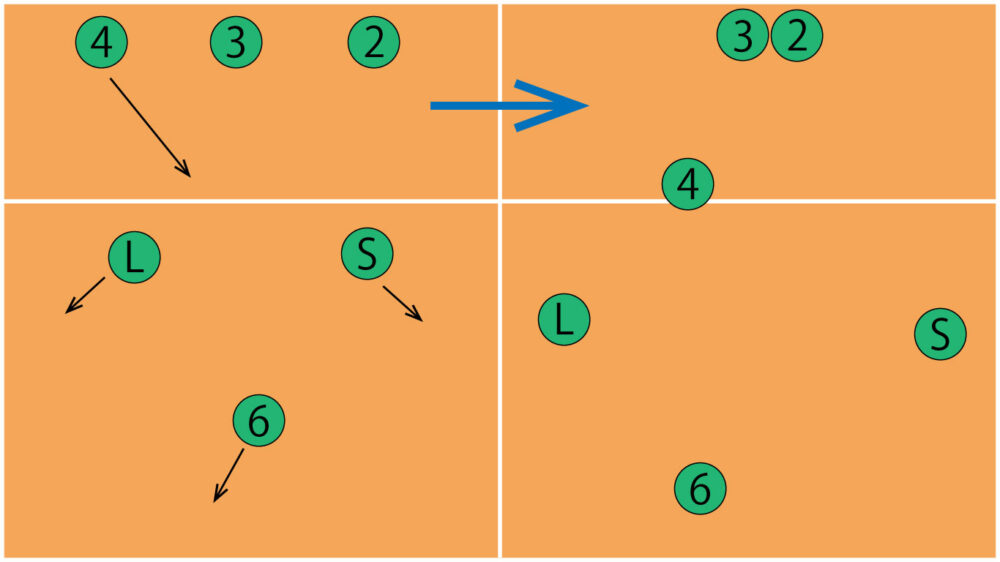

2-2-2の配置方法

ブロックに2人とフェイントの対応に2人、強打の対応に2人配置した隊形になります。

ブロックをする人が2人しかいないので速攻や両サイドからコートの真ん中や後衛選手の間をせめられたきの対応は難しくなります。

しかしこの隊形にはメリットが2つあります。

・フェイント対応の選手が2人いるためセンターの攻撃にたいしてブロックをしてもフェイントカバーの強化ができます。

・サイドから攻撃されたばあいにもブロックは1枚になりますがフェイント対応の選手が強打のコースに入りレシーブにつくことも可能となります。

2-2-2にはこのようなメリットがあります。

2-1-3の配置方法

ブロックに2人とフェイントの対応に1人、強打の対応に3人配置した隊形になります。

2-1-3のメリット・デメリットとしては以下の表の通りです。

| 2-1-3 | 説明 |

|---|---|

| メリット1 | フェイントの対応にセッターを配置することがおおく、攻撃へ移行しやすいです。 |

| メリット2 | 強打の対応に3人レシーバーがいるため複雑な攻撃がなければ強打中心のチームの対応に適しています。 |

| デメリット | センターからの両サイドのコーナーにフェイントをされた場合の対応がむずかしくなります。 |

前衛選手1人がブロックにつける場合

1-2-3の配置方法

ブロックに1人とフェイントの対応に2人、強打の対応に3人配置した隊形になります。

1-2-3のメリット・デメリットとしては以下の表の通りです。

| 1-2-3 | 説明 |

|---|---|

| メリット | 5人のレシーブ選手がいるため1人のブロックでコースを制限することができれば大きな守備力を発揮できます。 |

| デメリット | 相手チームの技術レベルが高いばあいにはブロックの対応が難しくなり、守備力を発揮するのが難しくなるケースがあります。 |

1-3-2の配置方法

ブロックに1人とフェイントの対応に3人、強打の対応に2人配置した隊形になります。

1-3-2のメリット・デメリットとしては以下の表の通りです。

| 1-3-2 | 説明 |

|---|---|

| メリット | コート中央にレシーブをする選手をあつめていることにより、フェイントの対応には適しています。 |

| デメリット | コートの深いコースに強打を打たれた場合の対応が難しいです。 |

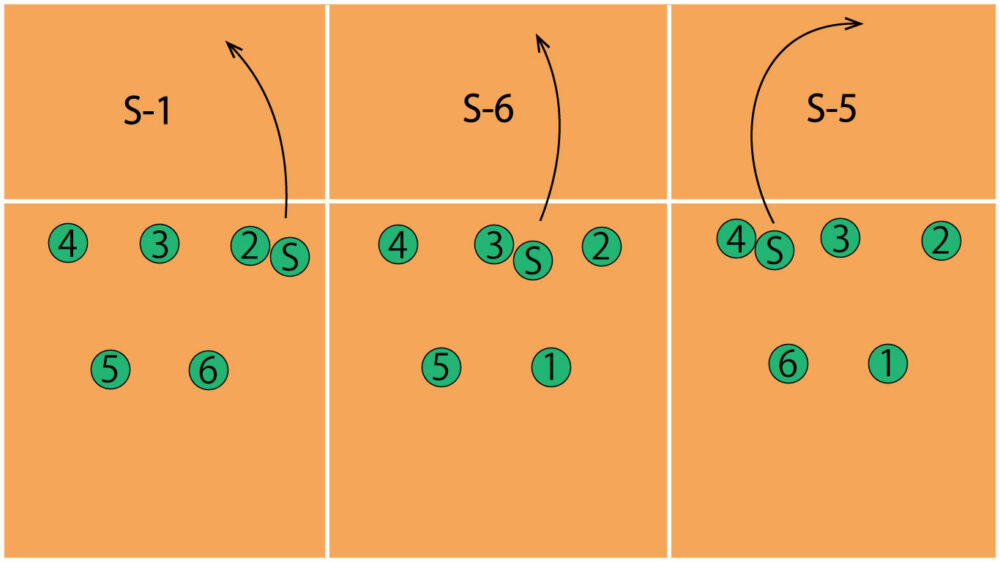

リードポジションへの移行のしかた

ベースポジションからリードポジションへの移行のしかたは攻撃をしてくる場所によりかわってきます。

・レフトサイドからの攻撃に対しての移行

・ライトサイドからの攻撃に対しての移行

・センターからの攻撃に対しての移行

・クイック攻撃からの攻撃に対しての移行

・相手チームの2段トスからの攻撃に対しての移行

それぞれ解説いたします。

レフトサイドからの攻撃に対しての移行

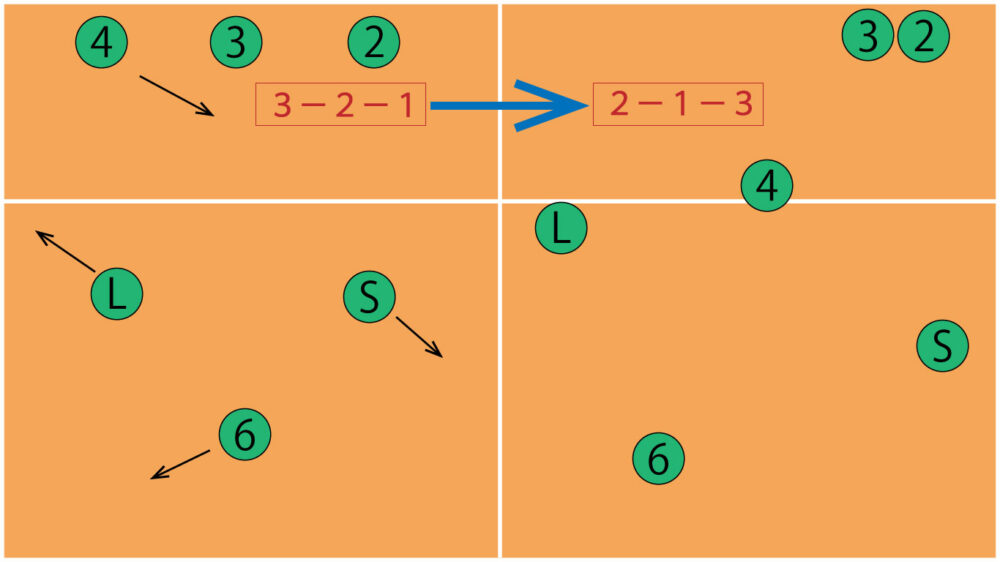

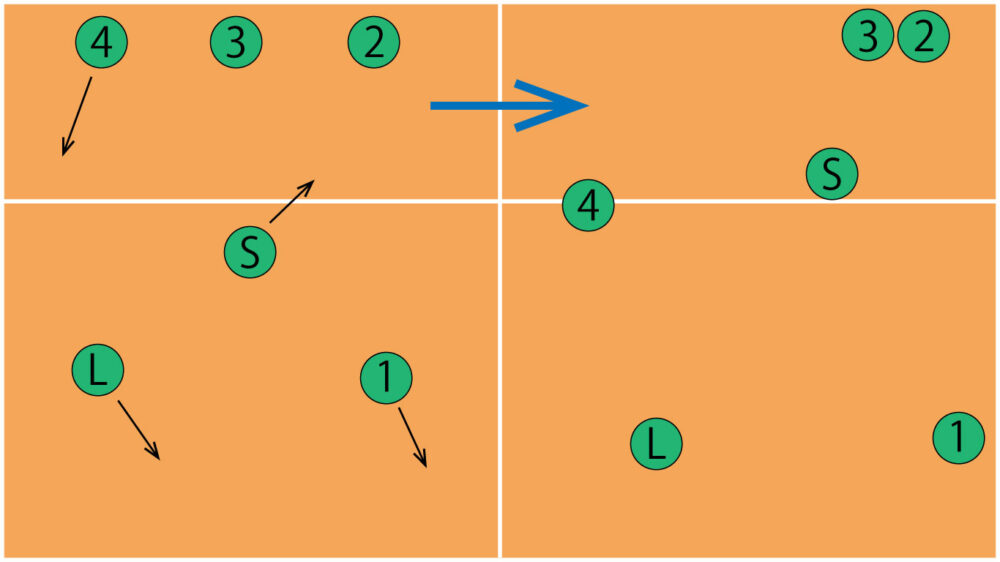

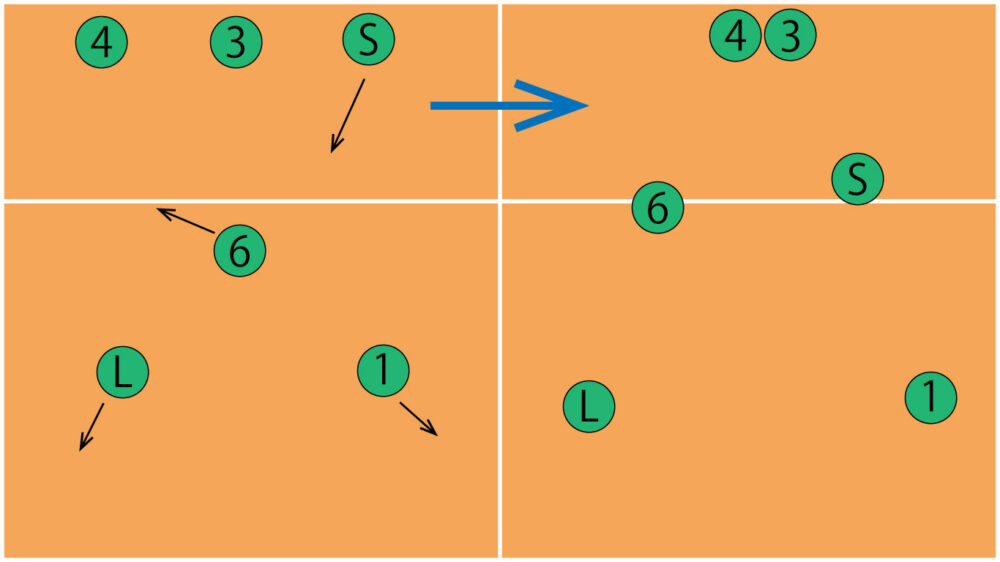

3-2-1(6ダウン)のベースポジションからの右回り

3-2-1のベースポジションから2-1-3のリードポジションへ右回りに移行した図の例になります。

こちらのフォーメーションでの注意点は前衛の選手が右によってきているため、4番の選手がボールを処理した場合はレフトからの切り返し攻撃がむずかしくなります。

そのような点においてチームでの対策が必要となります。

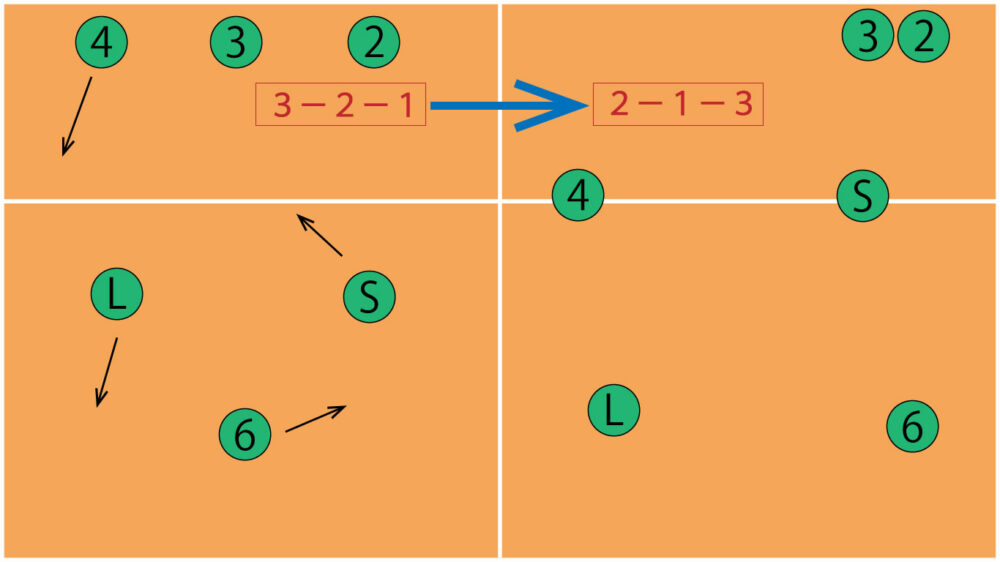

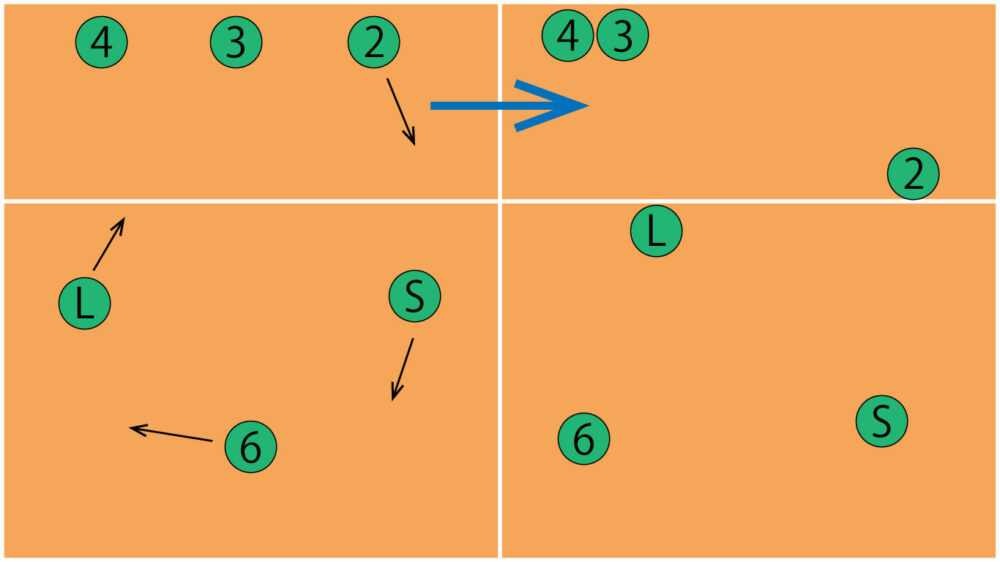

3-2-1(6ダウン)のベースポジションからの左回り

3-2-1のベースポジションから2-1-3のリードポジションへ左回りに移行した図の例になります。

セッターがネット付近に位置しているためトスをあげにいく時間がスムーズにおこなわれます。

3-2-1(6アップ)のベースポジションからの移行

3-2-1(6アップ)のベースポジションからリードポジションへ移行した図の例になります。

ポジション6(後衛の真ん中)は攻撃への切り返しがスムーズにできるよう、セッターが役割をもつことが多いです。

ライトサイドからの攻撃に対しての移行

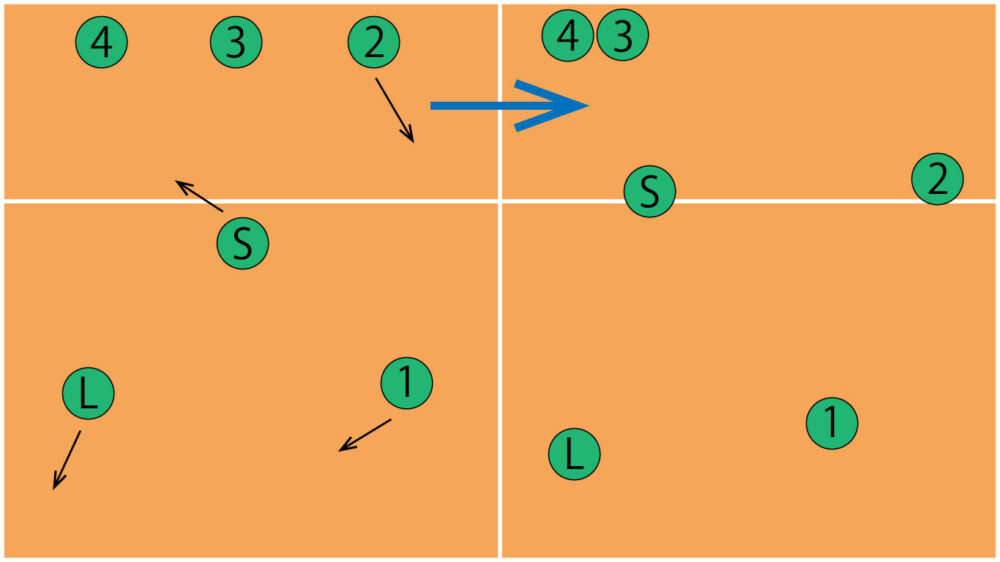

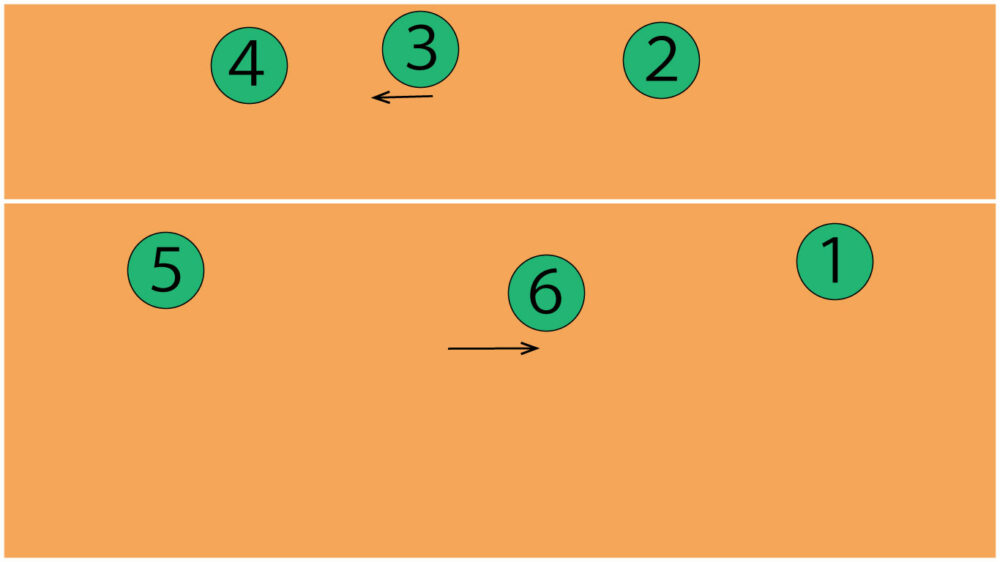

3-2-1(6ダウン)のベースポジションからの右回り

3-2-1(6ダウン)のベースポジションから2-1-3のリードポジションへ右回りに移行した図の例です。

右回りのばあいセッターがライトの深い位置でまもることになるためトスをあげにいく時間がかかることがあげられます。

またセッターがディグの役割もするため2本目のトスをあげる選手をきめることも必要です。

3-2-1(6ダウン)のベースポジションから左回り

3-2-1(6ダウン)のベースポジションから2-1-3のリードポジションへ左回りに移行した図の例です。

右回りと比べセッターがディグの役割をもつこともなく、ネット付近に位置しているためトスをあげにいく時間がスムーズにおこなわれます。

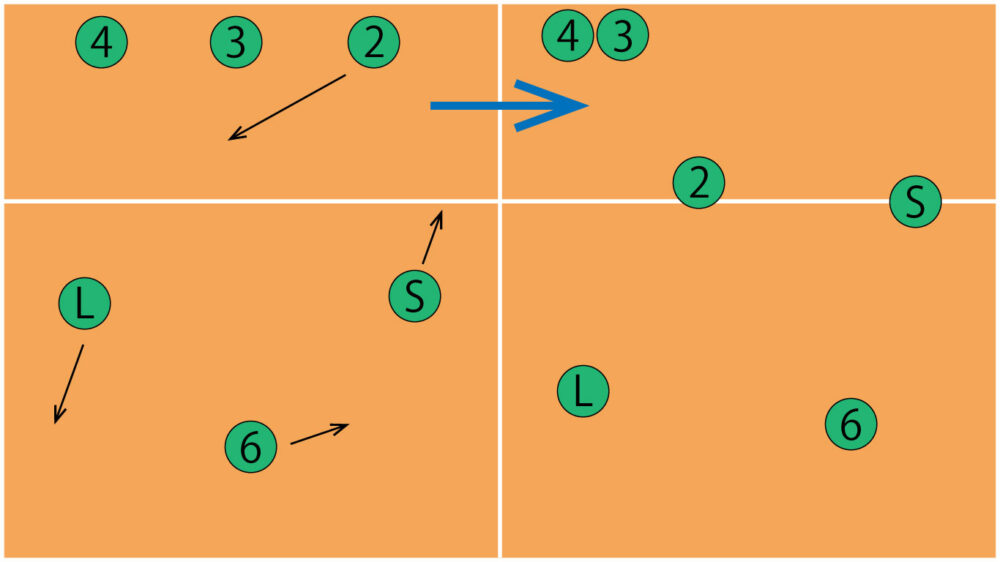

3-2-1(6アップ)のベースポジションからの移行

3-2-1(6アップ)のベースポジションからリードポジションへ移行した図の例になります。

こちらのフォーメーションではセッターが本来の動き(ライトから上がってくる)と逆になることです。。

そのため以下のようなポイントをきめる必要があります。

・セッターがレシーブをしなかった場合にどの位置でトスをあげるかを決めます。

・トスをあげる位置がきまったらそこからどのような攻撃をしかけていくのかを決めていきます。

このようにあらかじめ対策をしておくと大丈夫です。

センターからの攻撃に対しての移行

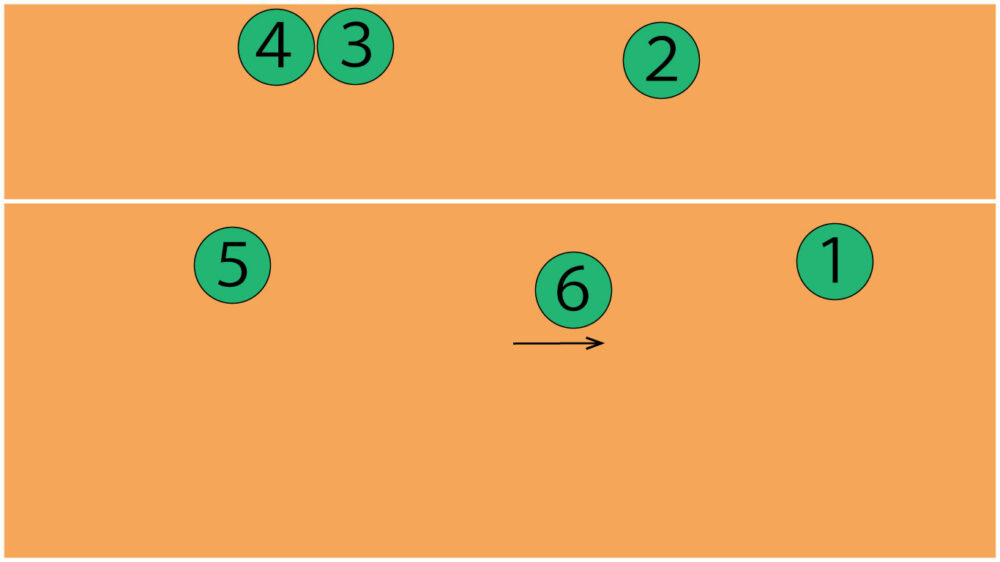

3-2-1(6ダウン)のベースポジションからの移行(ライトが下がる)

3-2-1(6ダウン)のベースポジションからリードポジションへ移行(ライトが下がる)した図の例になります。

こちらのフォーメーションに対するメリット・デメリットは以下の表の通りです。

| 3-2-1(6ダウン) | 説明 |

|---|---|

| メリット | ライトから下がってくる選手がフェイント対応することでレシーブをする選手が3人になります。 |

| デメリット | センターからの攻撃で守備範囲も180度と広くなることからレフトの前におとされるボールの処理がむずかしくなります。 |

3-2-1(6ダウン)のベースポジションからの移行(レフトが下がる)

3-2-1(6ダウン)のベースポジションからリードポジションへ移行(レフトが下がる)した図の例になります。

こちらも動きは対称的になりますが、メリット・デメリットとしては上記の3-2-1(6ダウン)のベースポジションからリードポジションへ移行(ライトが下がる)と同様になります。

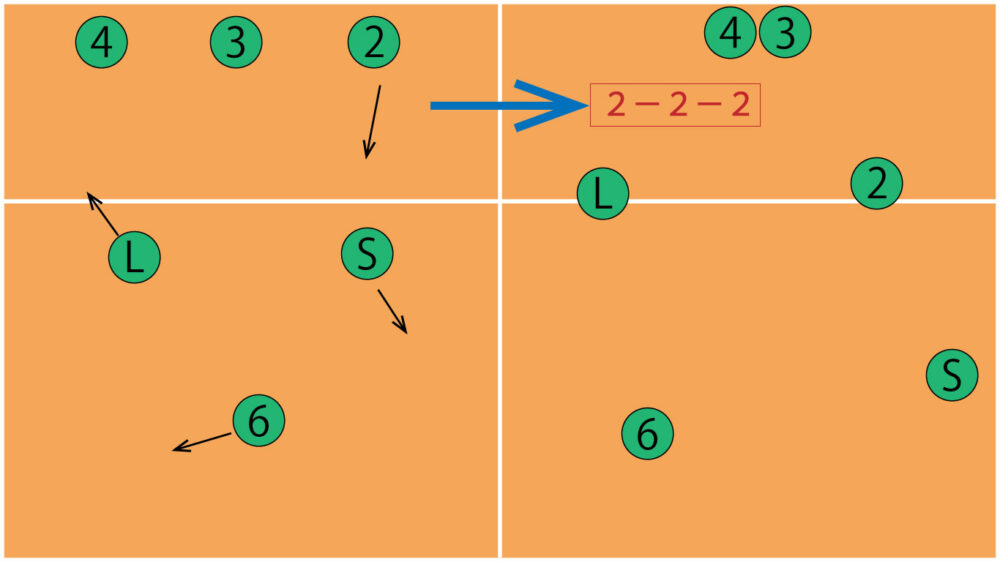

3-2-1(6ダウン)のベースポジションからの移行(2-2-2)ライトが下がる

3-2-1(6ダウン)のベースポジションから2-2-2のリードポジションへ移行(ライトが下がる)した図の例です。

フェイントの対応を2人にして、先ほどのセンター攻撃からの3-2-1(6ダウン)の守備範囲が180度になるデメリットの対策をした隊形になります。

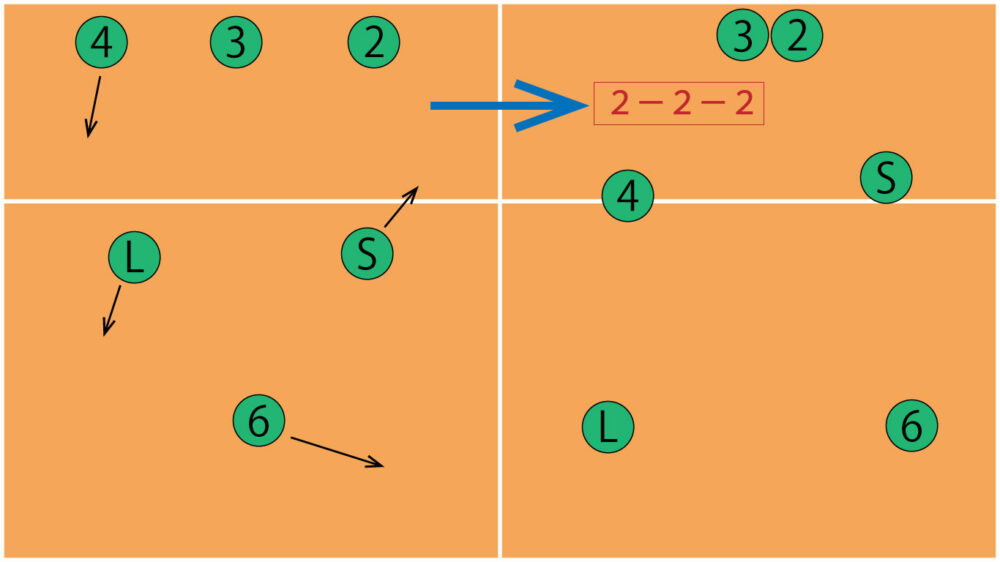

3-2-1(6ダウン)のベースポジションからの移行(2-2-2)レフトが下がる

3-2-1(6ダウン)のベースポジションからリードポジションへ移行(レフトが下がる)した図の例です。

こちらも動きは対称的になりますが、上記の2-2-2のリードポジションへ移行(ライトが下がる)と同じ目的になります。

3-2-1(6アップ)のベースポジションからの移行

3-2-1(6アップ)のベースポジションからリードポジションへ移行した図の例になります。

前衛の左右どちらかの選手がフェイントを処理する形となりますが、ブロックの真後ろやコートの中央をレシーブする意識をもつことがポイントになってきます。

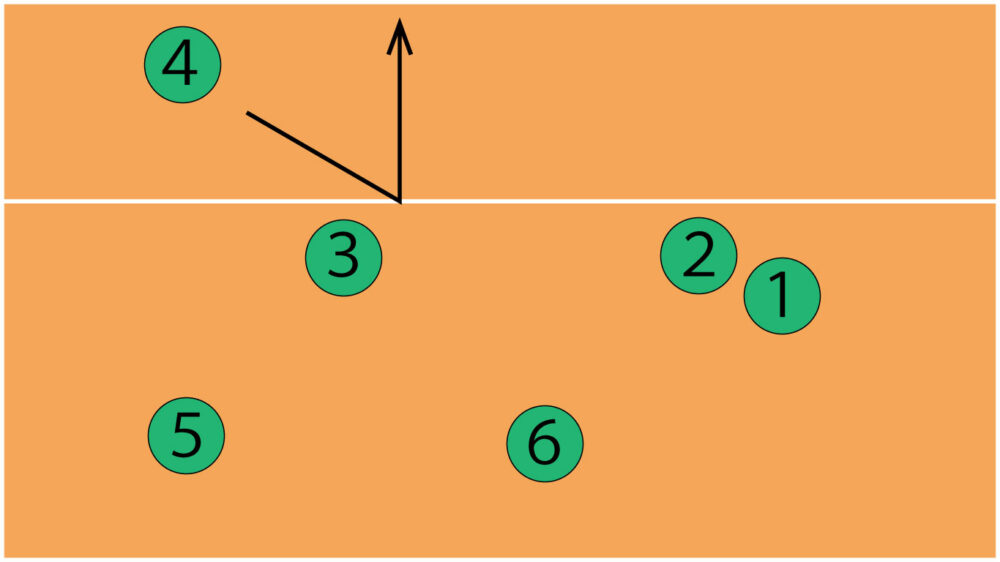

クイック攻撃からの攻撃に対しての移行

Aクイックに対応したリードポジション

こちらの対策としては以下のようにあげられます。

・速い攻撃をしかけてくるためブロックは相手のトスのボールに反応して動く(リードブロック)のではなく、あらかじめクイックをしてくる人にたいして跳ぶ(コミットブロック)ほうが望ましいです。

・ブロックの移動と一緒に6番の選手はコースにはいり、レシーブの準備をしておきます。

Cクイックに対応したリードポジション

こちらの対策もコミットブロックで動いていくことが望ましく、Cクイックでライト側からの攻撃となるため4番の選手もブロックにつきやすくなります。

さらに6番の選手がコースに入ることにより守備力をより発揮させることが可能です。

相手チームの2段トスからの攻撃に対しての移行

2段トスからの攻撃に対しての移行はレシーブをする選手がエンドライン付近やサイドライン付近に位置するペリミターフォーメーションとよばれる隊形をつくります。

以下に例の図をつかって解説いたします。

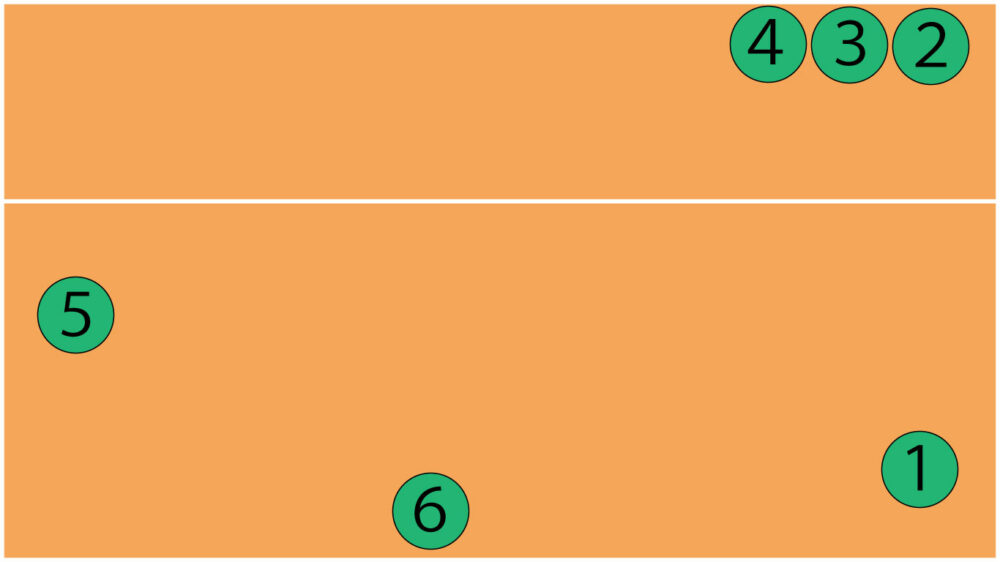

3-0-3の配置方法

こちらのフォーメーションにたいしてのメリット・デメリットは以下の表の通りです。

| 3-0-3 | 説明 |

|---|---|

| メリット | ブロックに3人ついていることでスパイクを打つ選手にプレッシャーをかけることができ、エンドライン付近とサイドライン付近に位置していることにより遠くにはじかれたワンタッチボールに対応しています。 |

| デメリット | ブロックをする選手とレシーブをする選手の距離が遠いため、フェイントや軟らかいボールに対してフライングレシーブで対応するケースがでてきます。 |

2-0-4の配置方法

こちらのフォーメーションにたいしてのメリット・デメリットは以下の表の通りです。

| 2-0-4 | 説明 |

|---|---|

| メリット | レシーブをする選手が4人となるため強打を中心に打ってくるチームには有効な隊形です。 |

| デメリット | フェイント対応の選手がいないためそのようなボールにたいして、フライングレシーブで対応するケースがでてきます。 |

ディグフォーメーションに対しての考え方

ディグフォーメーションは最初に説明させていただいた通り相手チームのネット付近からの攻撃にたいしてブロックとディグ(レシーブ)の選手で連携をとり、それを阻止する目的でくまれる隊形になります。

そのためこの隊形の力を発揮させるにはサーブの技術がとても大事になってきます。

つまりサーブからの攻撃を基本として戦術をつくりあげていきディグフォーメーションの前後の場面とも調和させた全体のトータルディフェンスとして機能させていく考えをもっておかなければなりません。

そのような考えをもつことにより、ディグフォーメーションの機能を最大限に発揮することができます。

まとめ

・レセプションフォーメーションとはサーブ権をもっていないチームが、サーブを打たれる前の選手の配置やそれまでの動きをあらわした意味となります。

・レセプションフォーメーションはサーブの攻撃からのみの守備の隊形であるのに対し、ディグフォーメーションはそれ以外の攻撃を阻止する隊形となることに違いがあります。

・基本的なレセプションフォーメーションとしてはM型とW型にがあり、セッターを除く5名でレセプションをしていく隊形となります。

・M型とW型の他にあるのは以下の通りになります。

1.ファーストテンポの攻撃をする場合のレセプションフォーメーション

2.バックアタックの攻撃をする場合のレセプションフォーメーション

3.レフト(ライト)からの攻撃を得意とする選手がいる場合のフォーメーション

4・リベロを中心にしたレセプションフォーメーション

・ファーストテンポとはセッターがトスを上げる前にスパイクをうつ選手が助走を開始することです。

・レセプションフォーメーションを組んで行うときの注意点は、カバーリングとジャッジの判断になります。

・ディグフォーメーションとは相手チームのネット付近からの攻撃にたいしてブロックとディグ(レシーブ)の選手で連携をとり、それを阻止する目的でくまれる隊形になります。

・ディグフォーメーションをチームでくんでいく上で決めていくことは以下の通りです。

1.ブロックを何枚にするかをきめます。

2.ブロックはクロスとストレートのどちらを防いでいくかをきめます。

3.フェイントボールの処理は誰が行うかをきめます。

4.セッターが1本目の処理をした場合に2本目のトスを誰があげにいくかをきめます。

・外側と内側のボールの強弱や重なりをつくらないようなレシーブ(ディグ)をする選手の意識も大事になります。

・ディグフォーメーションにはベースポジションとリードポジションがあり、それぞれを理解していく必要があります。

・ベースポジションの種類には3人と2人、1人の場合の配置方法があります。

・リードポジションへの移行のしかたは以下の通りがあります。

1.レフトサイドからの攻撃に対しての移行。

2.ライトサイドからの攻撃に対しての移行。

3.センターからの攻撃に対しての移行。

4.クイック攻撃からの攻撃に対しての移行。

5.相手チームの2段トスからの攻撃に対しての移行。

最後までご覧いただきありがとうございました。

今回参考にさせていただいた本はこちらになります。

通販ができるおすすめスポーツ店

こちらでバレーボール用品がそろいます。

バレーボール以外のアウトドア用品なども多数揃えておりますので是非ご覧ください。

漫画やアニメグッズ、DVDレンタルの通販ができるお店

こちらはあの全日本のバレーボール選手もハマったオススメ漫画を中心に紹介しています。

「バレーボールを楽しく学びたい」

「バレーボールに対するモチベーションをあげたい」

このような方はぜひこちらもチェックしてみてください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2fa713b9.739ee313.2fa713ba.57430eeb/?me_id=1213310&item_id=18307567&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8119%2F9784469268119.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)